國共內戰中的台灣兵 - 吳明籐的故事

前言

前年的十二月,外公離開了人世,但是我一直不知道台灣出生的外公為何會到福州? 為何我有一個從未謀面的日本外婆,難道媽媽都不曾想念起自己的母親嗎? 說不定他已經對父母說過許多次他的故事,但是他從不在我面前透漏過,現在我也無法聽他親口道出自己的經歷。

記得人生的最後幾個月裡,外公一直處在神智不清的狀態,時而以為他待在菲律賓、時而回想起小時候在台灣的窮苦生活。 我不太能清楚分辨哪些是他真實的經歷,我現在只能從圖書館找到這本書,從他口述歷史中慢慢拼湊出他的故事。容我在這裡引用我外公的口述歷史,了解他這段曲折的人生經歷。

吳明籐的故事

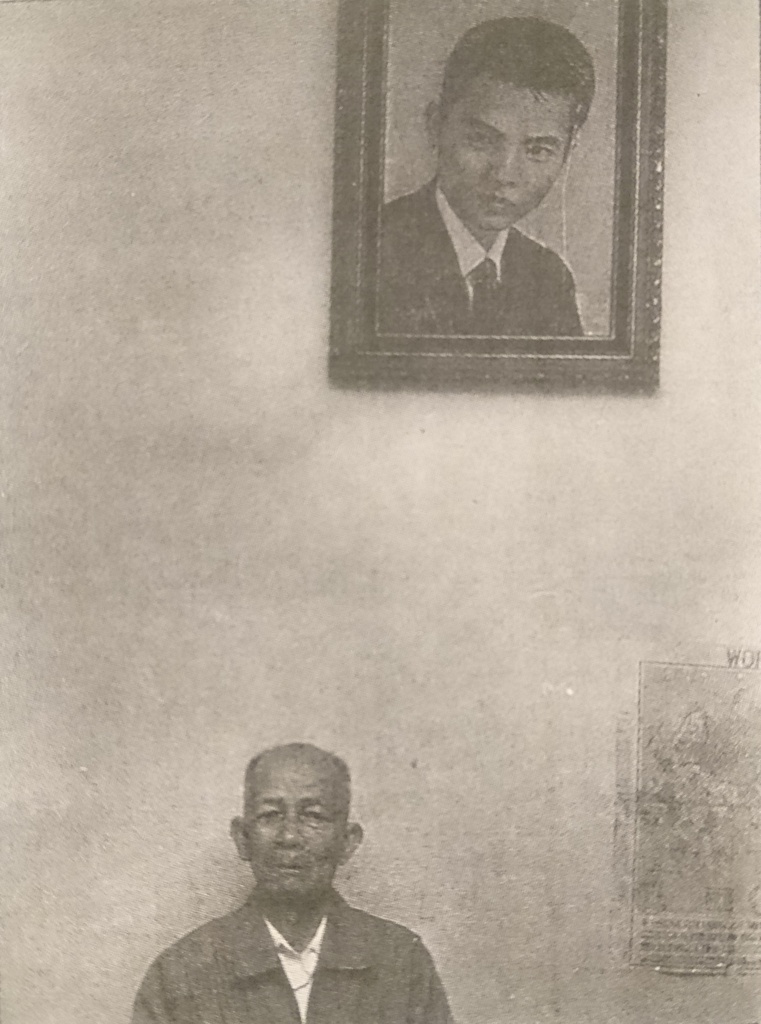

吳明籐

一九二二年十二月十九日生

高雄鳳山

一九四六年八月在鳳山加入

國軍七十軍一三九旅二七八團

一九四九年五月在上海被俘

我是一九二二年(大正十一年)十二月十九日出生的。我有五個兄弟,兩個妹妹。我父親做生意失敗後,家裡很窮。我的二哥在二次世界大戰時,被派到新幾內亞作戰,結果戰死。我的一個弟弟,被派到緬甸,日本人投降之後才回來。我小學畢業之後,做過學徒,後來又到高雄輕鋁會社做工。

一九四一年(昭和十六年)十二月,我參加第三批的日軍「台灣特設勞務奉公團」被派到菲律賓做軍伕。在這之前,日本人已經在學校檢查過青年的體格,準備徵兵,我也曾被檢查過。當時,也有被抽到「奉公團」的人不想去,用錢叫人頂替的。我們家裡沒錢,只好自己去

在菲律賓當戰俘

我們這批「奉公團」一共分為五個中隊,一個中隊大約四、五十人。我們的身分是搬運均需物資的軍伕,並不必打仗。中隊裡面只有中隊長和小隊長是日本人,其他都是台灣人。我們穿的是從美軍那裡沒收來的衣服。但是高山族的人卻穿的是日本軍服。當時日本人比較信任高山族的人。當時鳳山鄉才挑選了兩個人去當正式軍人,是千挑萬選的,日本人根本不信任台灣人,只願意讓我們當軍伕,他們認為台灣人的民族觀念太強了。

「奉公團」是從聖菲南多島(San Fernando)上岸,往巴丹半島美國要塞前進,我們在後面負責運送軍品,並沒有看到什麼打仗的情形。只知道當時美軍大概都在撤退,美軍在巴丹打了一仗,之後很快地就投降了。一九四二年十月,美軍投降,「奉公團」的台灣人集中在馬尼拉解散。

離開「奉公團」之後,馬尼拉的日本人會社需要大量雇員,我報名參加,結果錄取。當時日本缺少棉花,所以想在菲律賓試種。我被分配的工作就是在「日本棉花栽培協會呂島耕作試驗場」。這裡離馬尼拉有五十公里,以前是一個美軍軍營。結果棉花試種到一段時期,正好遇到菲律賓颱風,試種失敗。我也就離開這個試驗場。

一九四四年五、六月的時候我跑到馬尼拉,參加一個日本人開的物產公司。這個老闆和日本海軍方面有關係,我們的工作就是到菲律賓鄉下採購豬隻、蔬菜供應給海軍軍需部。我當時已經會說不少菲律賓話(Tagalog),有時候出去,別人會誤認我是菲律賓人,因此做這個工作沒什麼困難。但是這個工作做沒多久,美軍已經開始反攻菲律賓了,馬尼拉情勢危險,我又跟著十幾個同事逃亡。

我一直跑到碧瑤(Baguio),在那裏遇到日本海軍軍需部之部的人,我們以前有些來往,於是就和他們一起逃走。走到一半,我碰到一個嫁給日本人的台灣婦人,我跟他說再和軍隊一起跑,會比較危險,她就介紹我到日本僑民的撤退隊伍裡。我當時是被編到「旭村」這一隊,每天從日軍那裡領口糧來生活。

到了一九四五年八月,美軍用飛機投下大量的傳單,說日本已宣布投降,叫逃亡的日本人趕快離開叢林,出來投降。但是躲在山上的我們一直不願意相信日本會投降,結果到了九月才出來。投降之後,被美軍關在馬尼拉附近的集中營,到了一九四六年一月二十一日,才回到高雄,距離我離開台灣,正好是四年又一個禮拜。

戡亂人人有責

我回到鳳山一看,本來租的房子被炸了。日本人走了以後,工廠都關了,我失業想做生意,但景氣不好,東西也不可能賣出去。我堂妹跟我說好像國民黨召集一些台灣人在鳳山附近訓練,說是將來要分配工作,叫我去看看。

當時七十師並沒有在鳳山公開召兵,我不知道那是軍隊,當年八月就跑到現在的陸軍官校那個地方去看看。結果我一去,發現那裡是在訓練軍隊,我就跟那個連長說,等我回去準備好了再來,那個連長不讓我回去,硬把我留在部隊裡。我就這樣參加國軍了。當時我參加的部隊是七十師一三九旅二七八團三營九連。

一九四六年(民國三十五年)十二月中旬,前兩天我們行軍到屏東,回來之後,晚上連長集合我們,跟我們說準備要到大陸去戡亂,如果有人有困難不能去,到後面去登記。很多人都跑去登記。我當時已經曉得國民黨不是什麼好貨,我就說我不登記。連長問我不想回家嗎?我說不要,戡亂人人有責。其實我知道根本逃不掉。等大家登記好了之後,又再度集合。連長說在國家危急的時候,如果每個人都不去,那誰要去?不管有沒有登記,每個人都要去,而且會對這些登記的人他會特別注意。

連長接著宣布,當晚新兵不用站衛兵,由外省老兵站崗。第二天十二月十五日早上,他並命令老兵子彈上膛,他說,如果有人逃兵,馬上開槍,有事他負責。那一天早上,部隊在老兵看守之下,行軍到高雄碼頭上船。船還沒有離港之前,我聽說有三個台灣兵順著纜繩跳水逃走。我沒有看見,但聽到船上開槍射擊的聲音。我也聽說有些台灣兵的親人知道消息,趕來碼頭看,哭哭啼啼的。三天之後,我們在上海上岸,因為天氣很冷,我們換上大棉衣,坐火車往徐州。

沒吃過米的老婦

有一天我下衛兵之後,因為怕冷,把大衣都穿著,蓋上棉被睡覺。一個老兵告訴我說,這樣睡覺,明天起床會被凍死。又有一次我起床要站衛兵,我看看外面說,正在下雨。一個老兵罵我說,下雪啦,下雨。北方冬天非常冷,有錢的人就買兔毛做的護耳,我們沒錢,就像老太婆一樣,把部隊發的綠色救護用三角巾綁在頭上,護住耳朵。連長看到之後,大喊,你們像什麼兵?

在北徐州,有一次地方上要查戶口,派我們連上配合地方部隊去檢查。當地人說,我們這些台灣兵不會講當地的話,叫我們站在門口,不要讓人進出就好了。有一次我和一個高山族的台灣兵站在門口,我叫他在外面看著,我進去裡面看看他們到底在檢查什麼?當時國民黨實在很腐敗,我看到警察一進去屋子裡,不管百姓已經在睡覺,就叫人家起床,並且動手掀開人家的棉被。北方的人睡覺大都不穿衣服,被子一掀,床上有婦人,遮遮掩掩的。怎麼可以這樣呢?

後來連上派我們這一班到徐州二十公里外一個叫坂東的地方,守一個日本人留下來的碉堡。當時軍隊發的米是糙米,用細長的布袋裝著,行軍的時候,一人綁一條在身上。糙米的殼要舂掉才能吃,班上的老兵叫我和另一個人到村子裡借杵臼舂一舂。我正在村子裡舂米的時候,有一個老婦人正在村子裡賣香菸。她看到我在舂米,就要我給她一點米。我說這是軍隊的,不能給。婦人說她活那麼老了,都還沒吃過一粒米,拜託我給她一點。我可憐她就拿了一些給她。

一九四七年春天,有一天我又到村子裡舂米,一個軍官走過來,看到我在舂米,問我是不是七十師的,我一聽他怎麼也會講台灣話,原來他是福建莆田人,講的是閩南話。

參加閩南人的部隊

這個軍官要我跟到他們的部隊,要給我當上等兵,我本來是二等兵而已。我說我在七十師不錯,都是台灣人可以互相照顧。這個軍官說,他們那個團團長也是閩南人,講的話也是一樣的。但我還是不答應。不一會兒他們的副團長也過來,和我聊天。他問我說,以前日本叫中國人「支那」,是不是侮辱我們的意思,我說應該不是,是英文的轉音。他又問我日文你槍要怎麼說,我說是「小銃」。聊完之後,那個排長又過來慫恿我去他們部隊。這個部隊是福建的二十八軍,軍長是前福建省主席李良榮。我沒有答應他們,還是回到自己的部隊。

當時我們班上有一個台中人李進同在站衛兵。我跟他說了這件事,結果李進同很有興趣,他叫我幫忙站崗,他要過去看看。看過回來之後,他告訴我說,已經和對方說好了,他要過去二十八軍。我勸他說,這裡台灣人多可以互相照顧,不要去二十八軍了。李進同說,打仗的時候誰能照顧誰?況且不久之後我們就要到山東作戰了,他想跑掉。因為他堅持要走,我就決定跟他一起走。於是他又跑去跟對方約好,叫他們晚上到某個地方等我們。

那一天晚上,我叫他起床,兩個人穿好衣服,把槍放在牆邊,一直跑出碉堡外面,結果一直走都找不到來接我們的人,愈想愈害怕,又不能回去。最後看到暗處有香菸的火花,才碰到要接我們的人。一共有三個人,這些人跟我們說,他們都準備好了,如果有人來追我們兩個人的話,他們要一起抓回去。當晚我們一起走到雙溝鎮。第二天二十八軍八十師二三九團就過來了。那個排長說,現在排裡面都是莆田的新兵,如果這一批新兵訓練好了之後,我們想回台灣,他可以幫助我們。我被分到二三九團的直屬搜索排。我和李進同不在同一個班,班長叫我當機槍手。

槍斃一個福州人

我們在雙溝鎮訓練了大約六個月。有一天部隊將要開到山東前線了,突然發現團部掉了一個東西,於是把號兵、剃頭兵、通信員等勤務兵集合起來搜查。結果搜到一個福州人身上有一個師部的官印。原來他偷刻這個印章,蓋路條賣給士兵,每張假的路條收十塊錢。拿著假路條的人就可以逃走了。抓到這個福州人之後,就先押在我們班上。但是很湊巧的是那一天晚上,剛好有一個工兵部隊從前線退下來,這個部隊裡也有不少軍官是莆田人,因此我們團裡有四五十個蒲田士兵跟著他們跑掉了。團長因此非常火光,於是拿這個福州人來開刀。

當時我已經當班長了,團長叫我押著這個福州人和部隊一起走,於是我押著他走在隊伍中間。團副騎著馬過來,像這個福州人說:「你不是想回老家嗎?今天就叫你回老家。」那個福州人聽到之後,臉都綠了。他說:「班長班長我想抽菸。」我答應他,就幫他點菸。後來他又要求要喝水,我說這個要問問看才行。我跑到隊伍後面,問團長可不可以給他喝水?團長說,不管他不管他。我跟團長很熟,就要求他說:「你要讓他回老家,水也要讓他喝個夠。」團長這才答應。

本來北方路邊,都有百姓搭草寮在賣開水給路人,但是那一天還太早,沒賣,我就用葫蘆瓢舀了一碗生水給他喝。過一下子部隊停了下來。連長叫我和一個姓吳的老兵,把這個犯人押到附近的小山坡上槍斃掉。我不想開槍,就叫老吳打,老吳說我是班長應該我打。兩個人正在推拖,連長走過來罵我們兩個,叫我們槍拿給他。我的槍不給他,怕等一下打完之後要擦槍。連長拿老吳的槍,從犯人腦袋後打了三槍。連長打完後,叫我們兩個人把犯人拖到山下示眾。我們兩個人,一人拉一腳,把屍體抬下山,放在路邊,部隊經過都看得到,說這是逃兵的下場。有一個江西兵看到,認為死人的那雙鞋不錯,就把鞋拿去穿。別人知道了就罵他說:「你穿他的鞋,一定會跟著他去。」後來到了山東,這個江西兵真的被打死了。

抓雞跑那麼快

一九四七年(民國三十六年),夏天,我們行軍到魯南的臨沂,掃蕩附近的共軍。有一次我們碰上一小群正被其他部隊追擊的共軍,我們俘虜了他們幾十個人。打完之後,部隊集合,李進同那一個班的一個兵跑來說,李進同被打死了。我趕緊跑過去看,發現李進同躺在那裡,一個別的部隊的國民黨兵,正在偷他身上的東西,我很火大,對空開了一槍,問他說:「人都還沒死,你在搜些什麼?」他趕緊說是誤會。我走過去一看,李進同眼睛還能動,我問他情況如何?他用手寫說很熱。我用高粱桿和柳樹做了一個擔架,抓了兩個俘虜把他抬回去。子彈從李進同耳朵打進去,從面頰上出來,他竟然沒有死。我到醫院看李進同時,要他有機會就跑回台灣,後來他被送到後方,從此就不知下落。

有一次我們團長下令要我們衝過一條河,別營的人看到水很深,都說衝不過去,我們這個搜索排就衝過去,追擊共軍。團長也渡河之後,看到有士兵在抓老百姓的雞,他叫那個兵過來,問他是哪一營的?那個士兵說他是某某營的,團長掏出手槍,罵了一句髒話說:「他媽的,叫你們衝,衝不過去,抓雞跑那麼快!」一槍把那個士兵打死。

部隊一直移防,最後到了湖北沔陽,因為我跟團長的副官很熟,從他那裡拿了一條路條逃跑了。我跑到漢口等船到上海,等了好幾天路費都用光了,才等到一艘招商局的船,他們要向我要船票,我說,當兵的哪裡有錢?就這樣坐船到上海,一路上沒錢買東西吃,差一點餓死。到了上海,本來是想再坐船回台灣的,因為沒錢,不得已只好再到部隊裡去,我參加的是青年軍三十七軍搜索營。那時候已經是一九四八年秋天。我們駐守的是上海外圍的高橋附近。

三十七軍本來是抗戰時候的學生軍隊,但這時候大部分都是北方流亡的子弟到上海加入的。當時上海的工事叫做「子母堡」,一個水泥的大碉堡,兩邊有九個鐵製的半圓形的碉堡。平常士兵住在水泥堡,一有情況就到小碉堡去,互相掩護。

沒有搭上撤退船

一九四九年五月一天晚上,遠處開始傳來槍聲,我們排長沒有打過仗,很緊張,就叫我們開槍還擊。我向他說,子彈要節約一下,還沒看到人打什麼呢?我那時候覺得肚子很餓,就跑到不晚地方的一間房子裡找東西吃。結果發現裡面原來是酒廠,我看到整缸的高粱酒,就裝了幾瓶回去喝。回去之後我在碉堡內喝酒,其他人一直再開槍打,我不理他們,因為根本看不到敵人在哪裡?等到槍聲愈來愈近了,我和排長到外面去打了幾槍,發現共軍很多,於是就往後撤。不久整個師也都撤退了。

我們一直往後退到上海市區內,有一天晚上突然上級說,有一艘船要在我們到台灣,於是我們當夜急行軍想去搭船,結果走到一半,聽說船已經開走了。我們只好又回到市內。到了五月二十五日早上,連部一個通信員跑來跟我講,他說連長他們正在開會商議,準備跑到外國人的教堂去躲起來,恐怕我們真的是守不住了。但是那天我正好肚子痛,不管其他先出去買藥來吃再說,於是拿了兩顆手榴彈放在口袋,要通信員陪我出去。

我到街上一看,外面的店都沒開,不知道是怎麼一回事。正想回去的時候,走到一個工事前面,裡面有一挺機槍,旁邊站著一個軍官。那個軍官叫我們過去,我說我們有事情出來的,不是逃兵,我們部隊在這附近而已。那個軍官還是要我們過去,他叫我把手榴彈拿下來,我說,為什麼要拿下來?他馬上掏出一把手槍指著我。本來我準備要和他拼命了,卻看到他手抬起來的時候,胸前的名牌露了出來,上面寫著「中國人民解放軍」幾個字,我們兩個人馬上舉雙手投降。

穿著國民黨軍服當共軍

這名軍官叫我們往後走,走到一個集中俘虜的地方,在那裡老一點的兵都被遣送回家。我騙他們說我是福建人也想回家,共軍不答應,叫我要參軍,每天都做思想教育。他們說等國民黨反動派打倒之後,再讓我回去。我被派到十兵團三野的二十八軍,在救護營裡。我跟著部隊一直南下,也沒有打什麼仗,從山路進到了福建。

到了福州,我仍然穿著國民黨的軍服沒換,只是把軍階拿掉而已,有一天,排長叫我到橋頭,等著接一輛馬車載東西過來,結果來的人一看到我,以為是國民黨的人,叫四、五個人把我圍起來。到了福清,我就被調到福建的「台訓隊」。我們歸十兵團政治部管,在那裡學習一些政治理論,訓練我們將來解放台灣之後要當嚮導。「台訓隊」解散之後,聽說一個團級幹部,本來派來我們那裡當指導員的,他跟政治部獎,說「台訓部」的人都沒有什麼文化,如果將來台灣解放,也起不了多大作用,應該要把這些人留下來多學習點文化。

於是我們又被分配到「華東軍政大學福建分校」,在學習一些理論。讀了沒幾個月,碰到了中共的「土地改革」,我就被派到漳州去參加土改,幾個月之後,又被調回新成立的「福建軍區第十四步兵學校」。在步校裡面,由於台灣兵的訓練本來就好一點,因此校方把五、六十個台灣兵集合起來,編成一個演習連,其中也有少數外省人。後來步校撤銷之後,台灣兵又被分發到部隊。但是他們認為我這個人有點奇怪,閱歷很多,文化也高一點,和我的小學學歷不太符合,懷疑我是國民黨特別訓練出來的。於是留下我和少數幾個人沒有分配。

現在是兩頭落空

那時候我身體不太好,就轉到地方工作。因為我在台灣時曾在鋁廠工作過,他們就把我分配到福建省工業聽。因為我的背景還沒有交代清楚,又把我調道訓練班繼續審查。後來調到福建化學纖維廠,本來是辦事員,又因為台灣人的身分,被調為工人。在文革的時候,我被隔離審查三次,說我是國民黨特務。因為一直想回台灣,再加上有政治問題,因此我到了一九六零年才結婚,現在有一個二十幾歲的女兒在大陸。

我太太是日本京都人,他父親到大陸福州做生意,共軍南下後被留在福州。我太太在一九七五年回日本探親,本來說她母親老了沒人照顧,她要留下來照顧一段時間。但是她一待就是七、八年,於是我在一九八三年申請到日本探親。到日本之後,我太太要我和她留在日本,她說不想再回大陸了,但是日本我住不慣,日本人自己沒什麼本事,又看外國人不起,我住不慣,在那裡住三個月就回福建了。後來我交代別人去向我太太說,如果不回來就算了,就這樣。

人的命運很難講,現在和我一起工作的同事說,如果當時我留在台灣,隨便也可以賺一點錢,不會這麼狼狽,回台灣都六十九歲了還要去工廠做油漆工。我和台灣的家分離四十年,回來台灣之後,女兒又不能跟著過來,又是一樣分離。共產黨不相信我,國民黨又不要我,現在是兩頭落空。

結語

外公經歷了大半輩子的戰爭,在戰亂的時刻,能生存下去就是件很奢侈的事。 口述歷史多少可能有所偏頗,而且外公也未必道盡所有故事的全貌,但我至少能得知他人生的片段。 為何「奉公團」要在馬尼拉解散,而不是把他們帶回台灣? 為何殖民長時間的日本人與剛接收的中國人都不信任台灣人? 為何外婆會與外公有一段萍水姻緣,他們之間有過書信往來嗎? 這些都是值得玩味的好問題,人生真的是充滿著意外,只希望自己能活出精采的人生,將故事繼續流傳下去。

- 母親說外公提過戰死的二哥,曾就讀高雄中學,身為學弟感到不勝唏噓。

- 外公被俘虜時不只是單單兩個兵,是到了戰爭後期整個團都投降了。

留言